こんにちわ。皆さんはお子様と一緒に知育パズルをしたことはありますか?最近では本当にいろいろな種類の知育パズルが販売されています。

型にはめたり、形を作ったり。平面のものから立体のものまで様々で、楽しく、頭の体操にもなるパズルがたくさんあります。中には子どもだけでなく、大人も夢中になるものも。そんな知育パズル、実は簡単に自分で作ることができるんです。

今回は遊ぶのも楽しい、そして作るのも楽しいパズルを紹介します。

作製する知育パズルについて

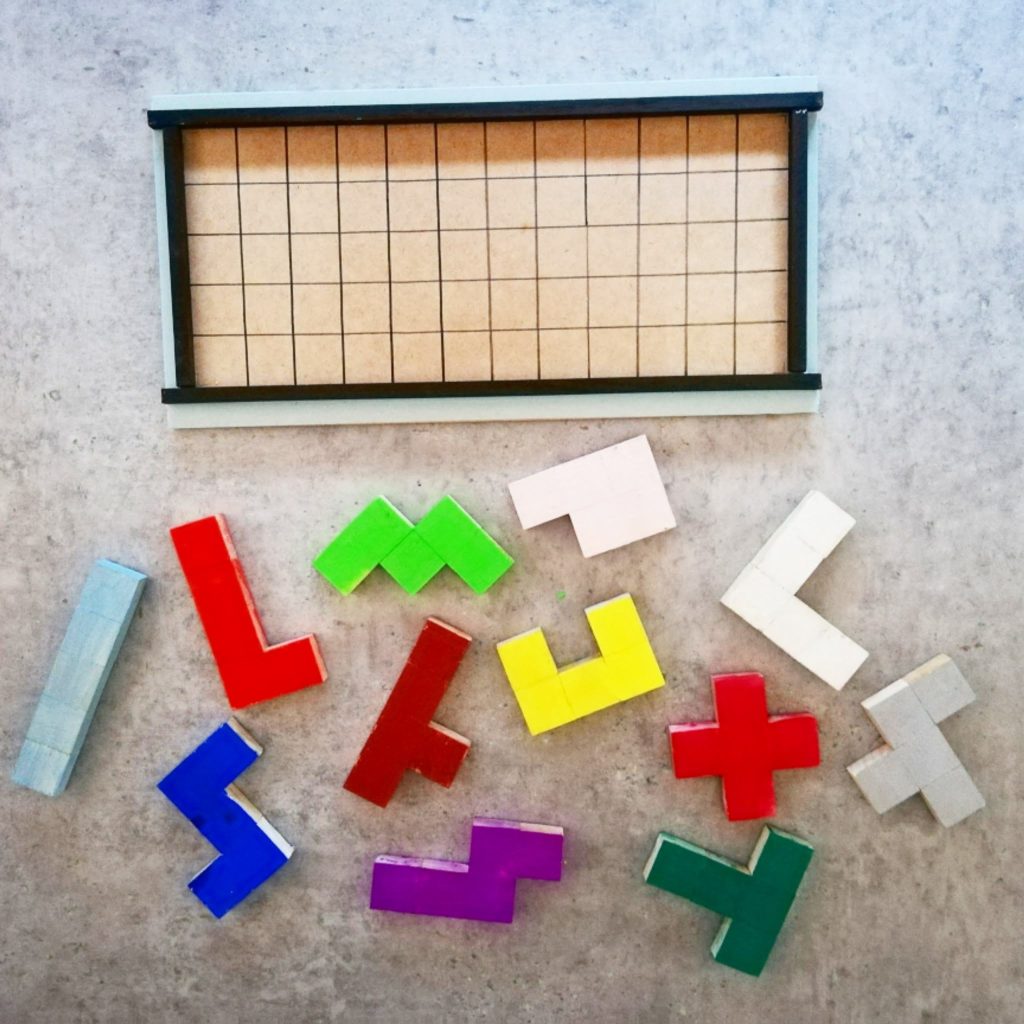

今回ご紹介するパズルは、様々な形をしたピースを組み合わせ、決められたマスを埋めていくというもの。それぞれのピースは正方形の形を5つ並べたもので成り立っています。材料の素となる正方形の木材は百円均一でセットで販売されているので、難しいカットもなく簡単に、また、お手頃な価格で揃えることができます。

パズル作りに必要な材料と用意するもの

百円均一で揃えるもの

下記の材料は全て百円均一DAISOの木材売り場にてそろえることができます。

- 直方体12個入り5セット:こちらの直方体の木材はDAISOにて12個入りで販売されています。同じ種類の商品で、立方体のものもあり、そちらでも作ることができます。サイズは3㎝×3㎝×1.5㎝。全部で60個必要なので、合計5セット必要です。

- MDF材:20㎝×40㎝×6mm1枚:ピースをはめるトレイ本体の土台になります。

※MDF材とは・・DIYに使われる木材の一種。木片などを固めたもので表面はなめらかで硬くて丈夫。安価で売られているのでDIYにもよく用いられます。

- 角棒: 91cm×9mm×9mm:トレイの枠に使います。

- 工作ニス:ピースの仕上げに使います。

おうちで用意するもの

dav

- 絵の具と筆:12色の色彩絵の具、またはアクリル絵の具。幼稚園や学校で使っているものでも構いません。

- 木工用ボンド

- クリアファイルやシートなど、机の上に敷くもの

- 油性ペン

- ノコギリ:角材のカットに使います。細い木材を切るだけなので、カッターでも切ることができますが、小さなノコギリがあればカットはしやすいです。

ピースの作り方

①直方体を見本に沿って並べる。

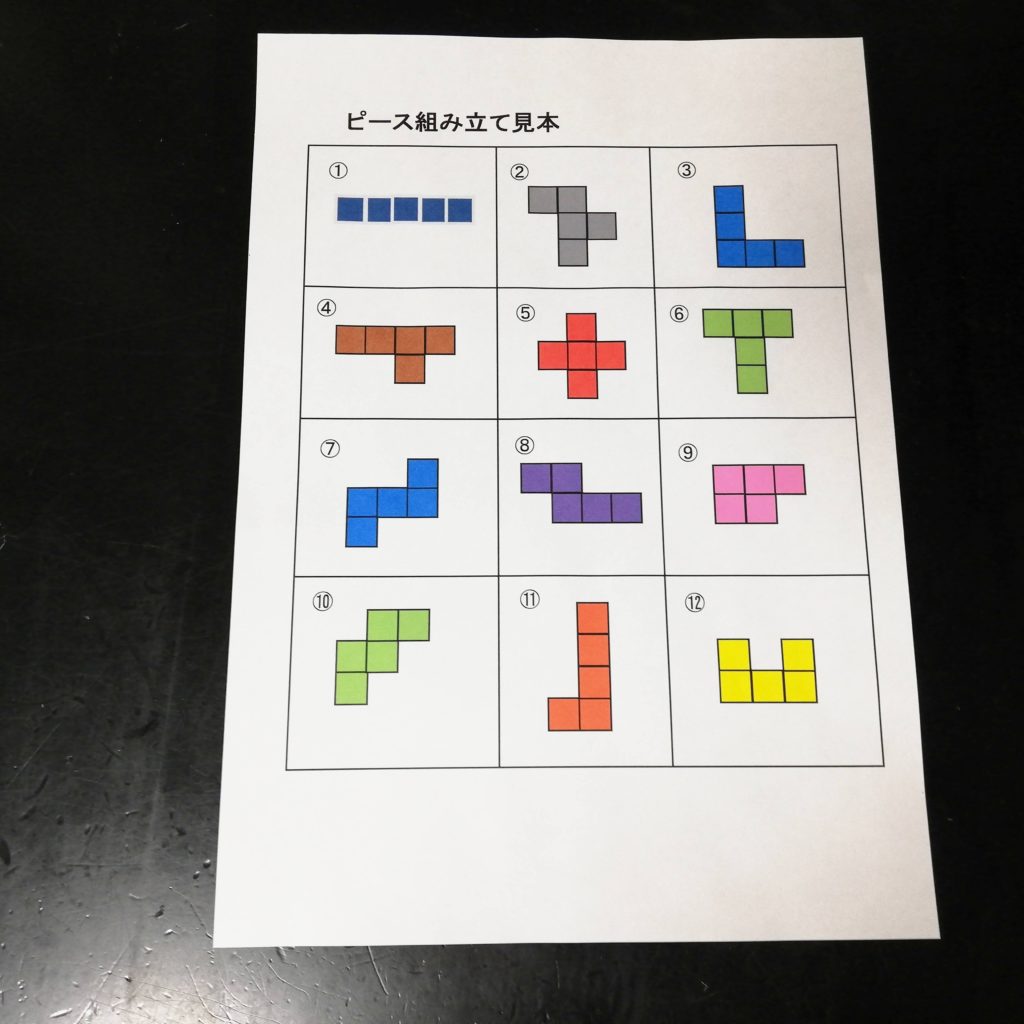

まずは直方体をパッケージから全て出します。5個で一組、12個のピースを作ります。こちらが見本です。

この見本と同じ形に直方体を並べていきます。形が崩れないように順番に並べましょう。

②並べた直方体をボンドでくっつける。

せっかく並べた形がどの形か分からなくならないように、一つずつ確認しながらボンドでつけていきます。くっつけてはみ出したボンドはティッシュなどでふき取りましょう。

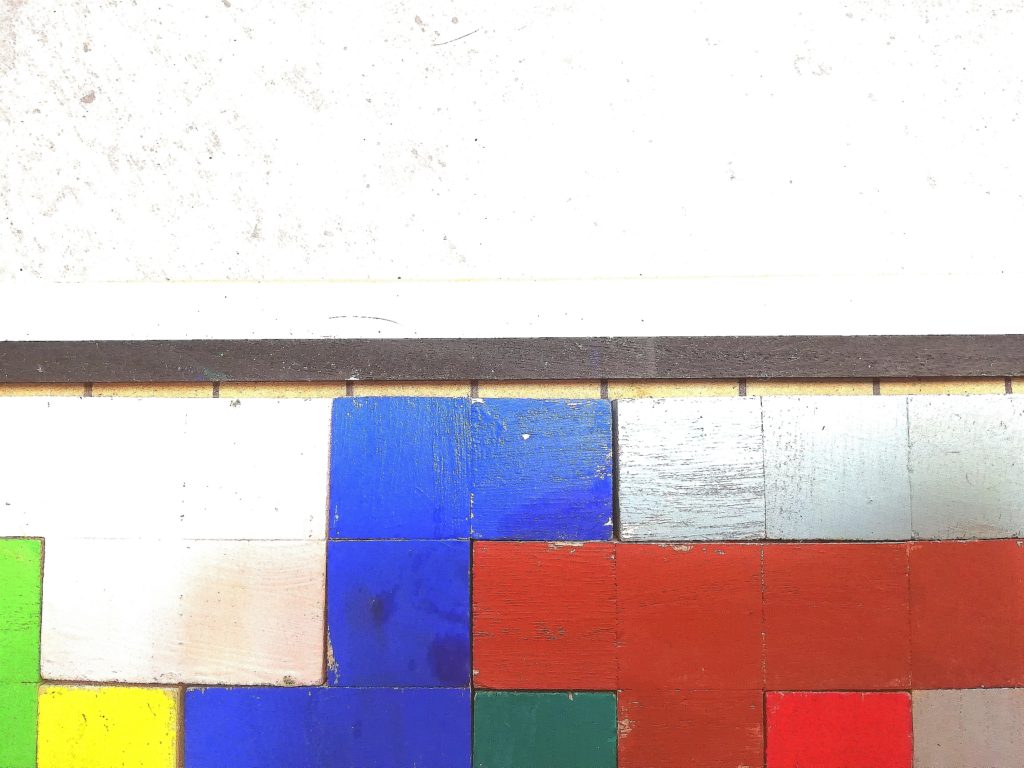

③ピースに色を付けます。

ボンドが乾いたら、ピースに絵の具で色を付けていきます。見本に沿って形と色をしっかり照らし合わせて間違えないように塗っていきます。色が混ざらないように一つ塗り終わるごとにしっかりと筆を洗い、雑巾などで拭いてください。また、水で薄めすぎると色ムラが出るため、薄める場合は少量の水で薄めてください。

絵の具が乾くまでは透明タッパーを使用すると乾かしやすいです。

④ニスを塗ってピースの完成。

木材は絵の具を塗っただけでは色写りをしてしまいます。ニスを上から塗ることで色写りを防ぐことができるので必ず塗ってください。絵の具をしっかり乾かしてから、薄く延ばすように塗るのがコツです。

本体トレイの作り方

①角材をノコギリで切る

まずは横枠を作ります。MDFの板材が本体の基盤となるのですが、この板材の横幅の長さ(今回使用する板だと、40cm)のものを2本切ります。

②MDFの板材の真ん中にマスを書く

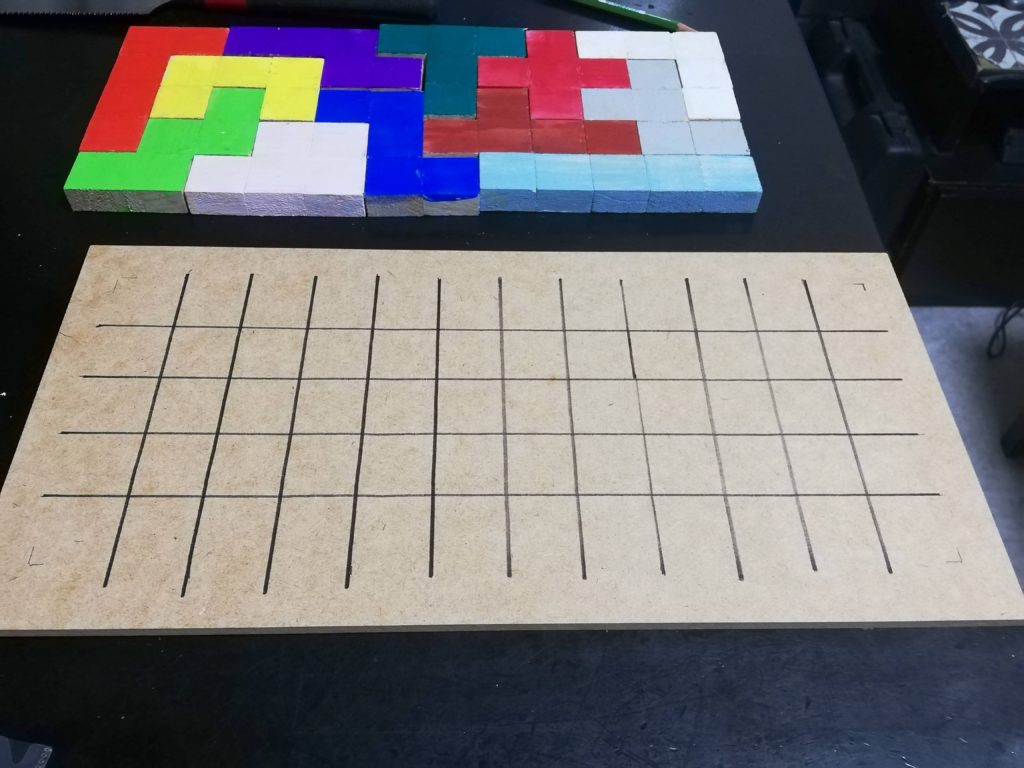

3㎝間隔で縦5マス、横12マスの碁盤の目を書きます。この時、定規で測って鉛筆で印をし、油性ペンで線を引くようにしてください。(水性ペンだと使ううちに消えてしまいます。)

③マスの上にピースをすべて並べる。

②で書いたマスの腕にこの写真の通りに形を並べていきます。

④横枠を付ける

③の上部、下部に①で切った角材を乗せ、貼り付けます。この時、並べたピースに密着して貼り付けるとピースが動かしにくいため、端から0.5㎝ほど隙間を開けてボンドを貼り付けてください。

dav

⑤角材をノコギリで切り、縦枠を貼り付ける。

④で貼り付けた横枠の間を測り、角材をノコギリでカットします。二つカットできたら横枠と同じく、端から隙間を少し開けてボンドで貼り付けてください。

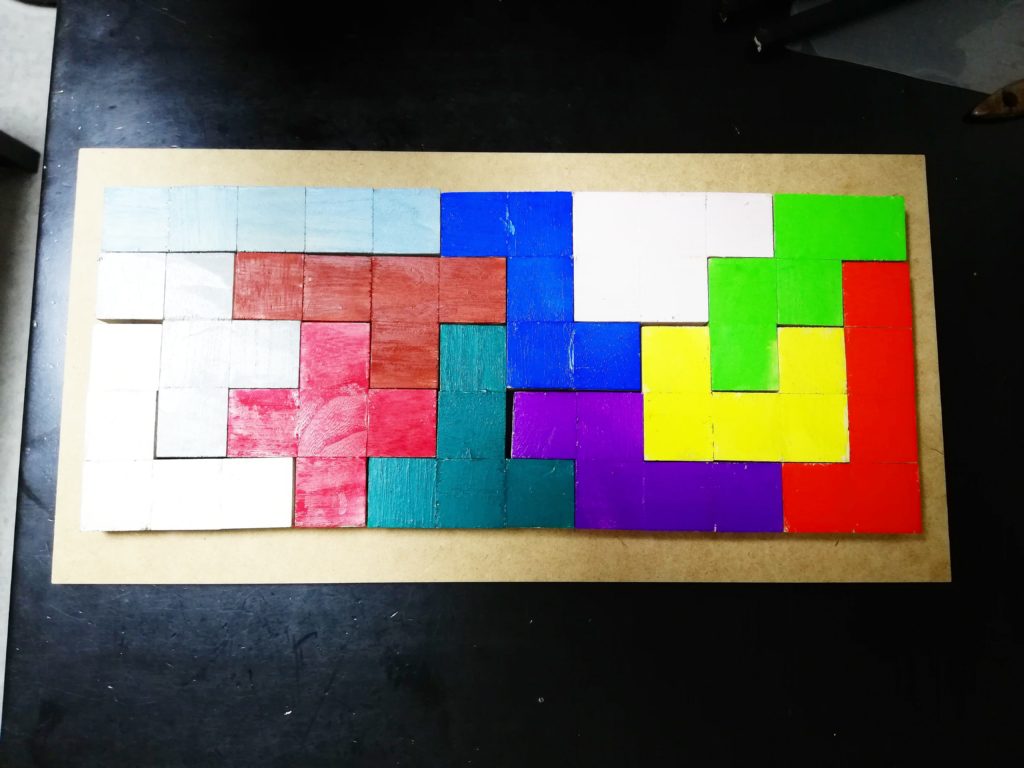

これでトレイの完成です!

初めからサイズを計測し、枠を貼り付けてもよいのですが、ピースの作りによってはボンドの付け方などで数ミリのずれが生じるため、「枠を作ったのに入らない。」ということが生じることがあります。上記のように一度ピースを並べてから貼り付けていくと、ぴったりサイズのトレイを作ることができます。

また、枠やトレイ本体などにペイントをしたり、マスキングテープを貼り付けたりして装飾すると、オリジナルのものが出来上がります。

これでパズルの完成です!

遊び方

このパズルでは様々な遊び方ができます。その一部をご紹介します。

❶マス埋めパズル難易度①

まず、ピースに慣れるために、難易度の低いものから挑戦しましょう。トレイのマスの右6つが見えるように、7つ目の列に直線に5つつなげたピースを置きます。

そしてその縦5マス、横6マスの計30マスをピースを使って埋めていきます。ピースはどれを使ってもOK。何通りかの入れ方があるので、色々なパターンで作ってみるのも面白いです。

そしてその縦5マス、横6マスの計30マスをピースを使って埋めていきます。ピースはどれを使ってもOK。何通りかの入れ方があるので、色々なパターンで作ってみるのも面白いです。

❷マス埋めパズル難易度2

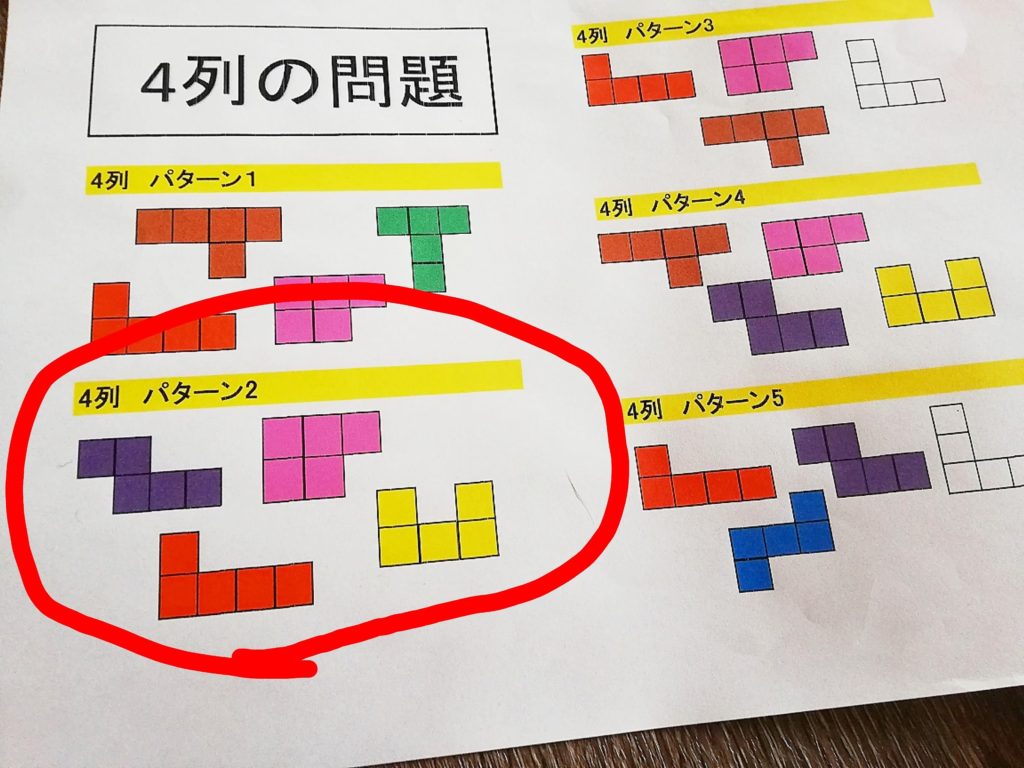

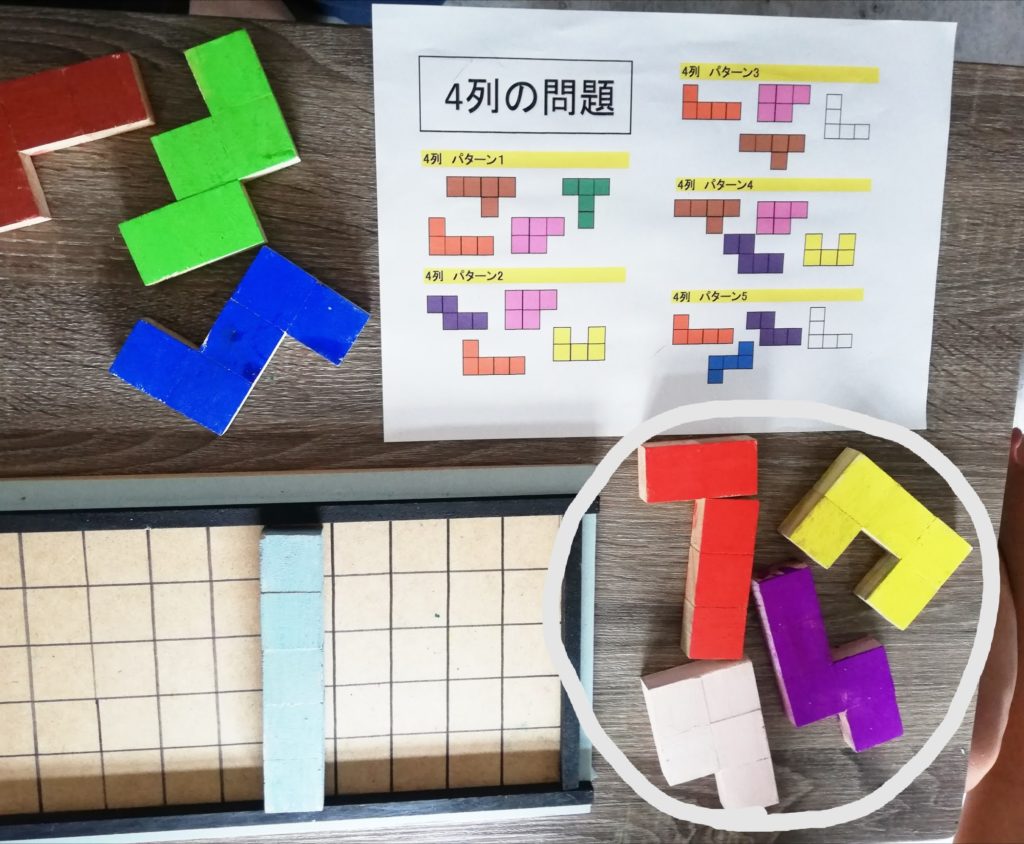

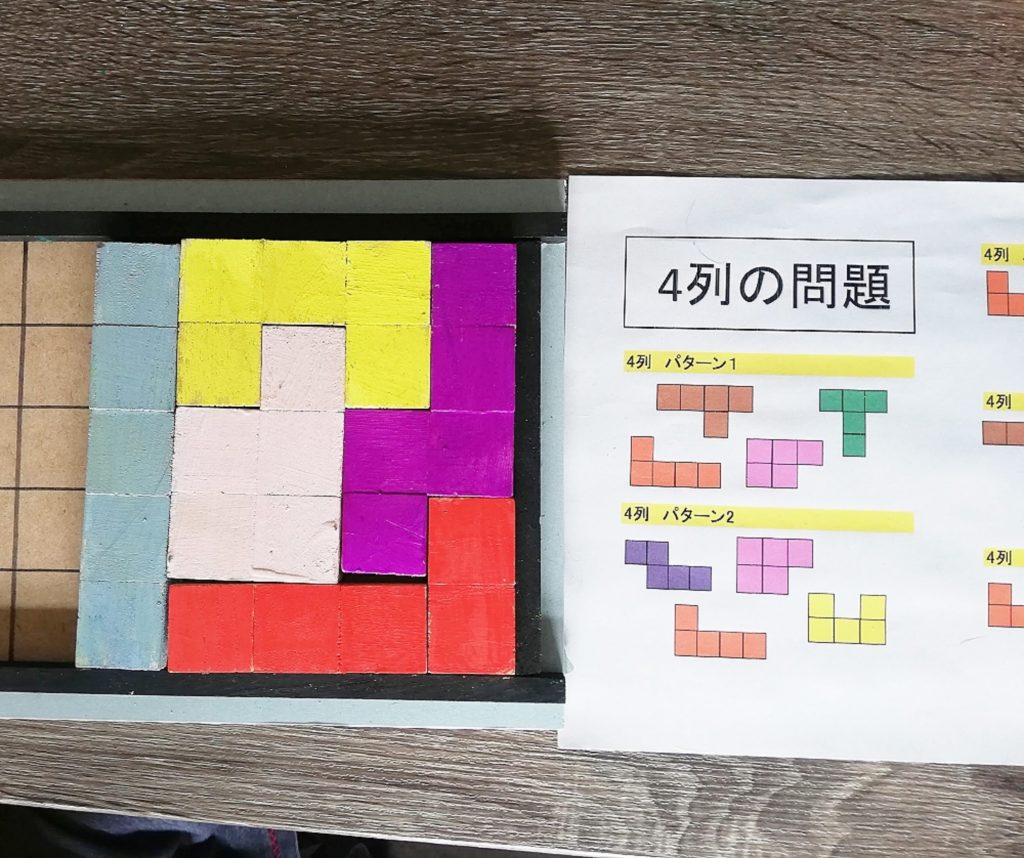

①の遊び方で慣れてきたら、次に問題集を見て組み立てていくゲームです。今度は決められたピースを使って指定のマス数を埋めていきます。例えばこちらの問題。

まず、4列なので、右から4マスが使えるように、右から5マス目に直線に5つ並べたピースを縦に置きます。そして問題に沿って決められたピースを用意。

あとはそのピースを使って指定のマスを埋めていきます。列数が増えるほど難易度が上がります。向きを変えたり裏返したり、様々な方法を試してマスを埋めていって下さい。

❸二人で競争

右と左の6列ずつを使い、二人で左右に並びます。それぞれピースの中から好きなものを5つ選び、スタートの合図で自分の陣地の合計30個のマスを埋めていきます。早く自分の陣地をすべて埋められたほうの勝ち!選ぶピースは不公平にならないように、順番に選びましょう。

さらに発想を豊かに遊ぶ

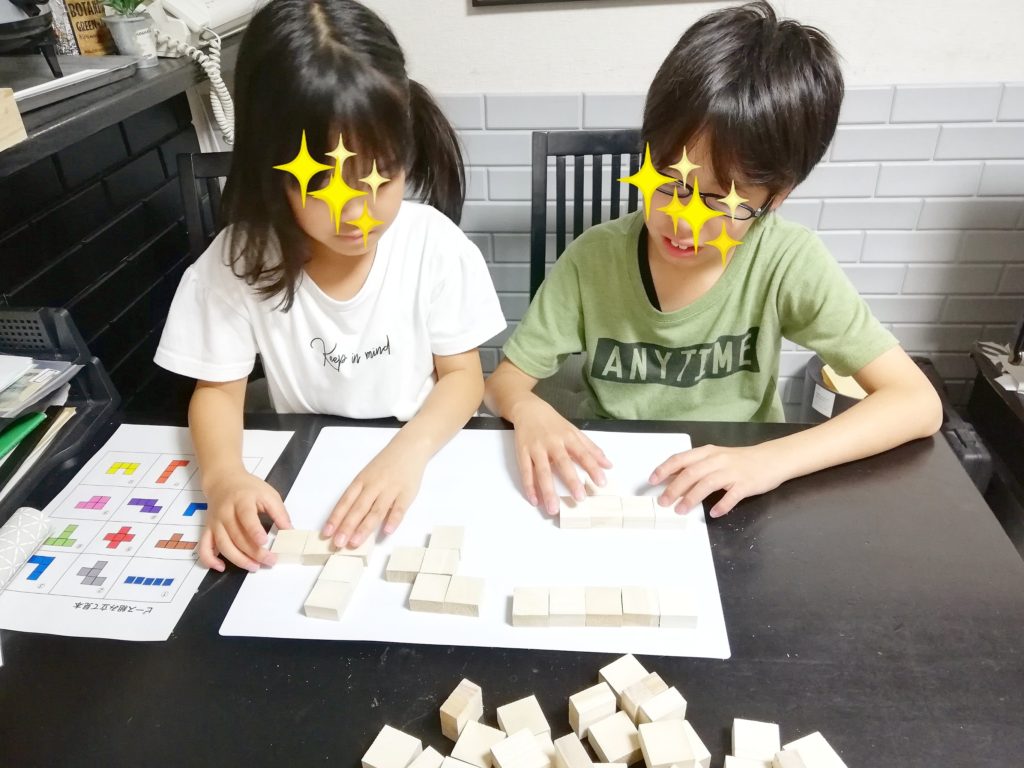

今まで3通りの基本的な遊び方を紹介してきましたが、先日、我が子を見ると、上に積み重ねて立体的なパズルとして遊んでいました。

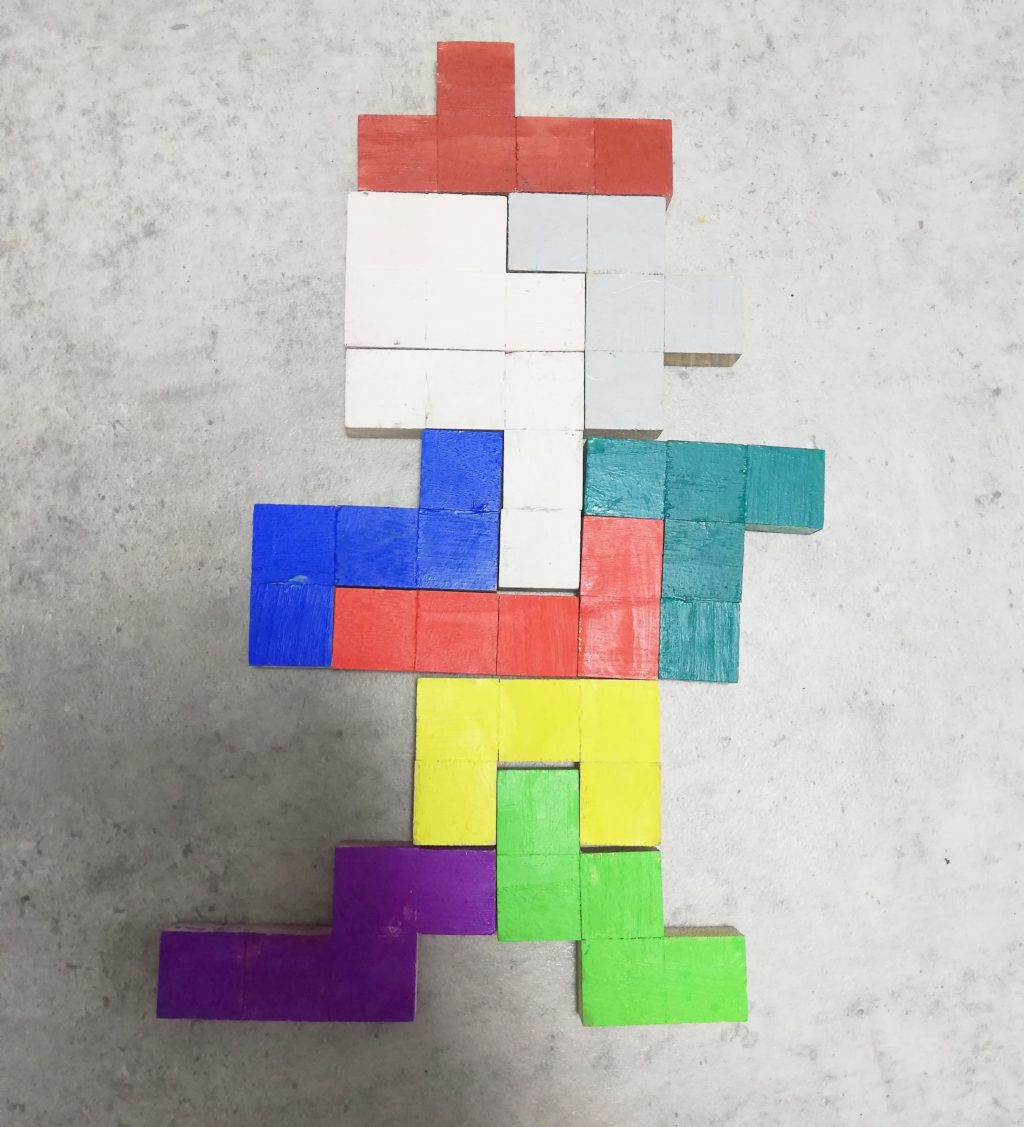

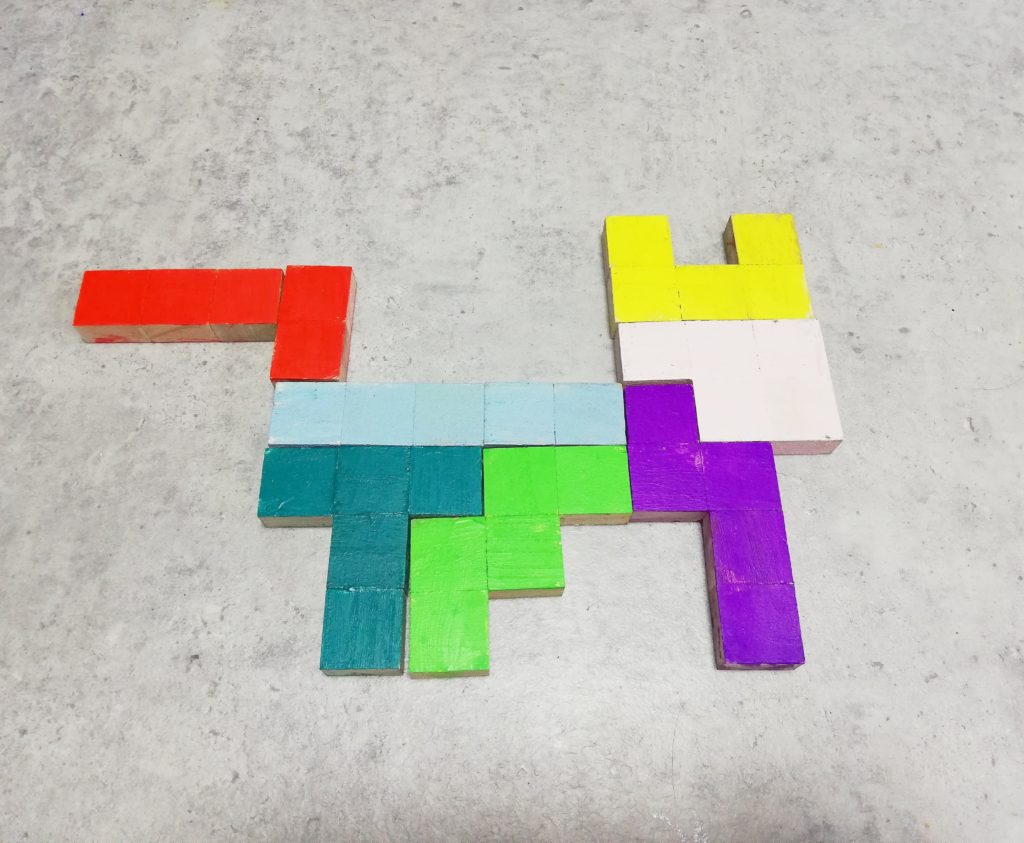

また、ある時は机の上で色々な形を作っていました。例えばこちら。何に見えますか?

「右に向かって歩く人」

「尻尾を振って喜ぶ犬」

教えたわけでもないのに、子どもの感性には驚かされます。発想力や想像力がいろんな遊び方を生み出すのもこのパズルの楽しいところです。

まとめ

お家で作ることのできる知育パズル。いかがでしたか?作り方も、ピースを指定の形に並べたり、色を付けたりと、作る工程そのものがまるで知育パズルのようです。そして遊び方も工夫やアイデア次第で様々な遊び方ができます。何より大人がやっても面白い!知育パズルにしてもどんな遊びにしても、「遊んであげる」のではなく、親も楽しみながら一緒に遊べると子どもももっと楽しくなりますよね。

一緒に作る知育パズル。作るのも遊ぶのも親子で楽しんでやってみてくださいね!

NOCCでは、今後も子育てに役立つような、DIYの情報を載せていきますので、

ぜひ時間があったらホームページを覗きにきてください♪

コメントを残す