お子さんに将来どんな大人になってほしいと思いますか?という質問に対する回答に、文化的な違いがあることをみなさんはご存知でしょうか?

たとえば西洋文化における子どもの発達の望ましい終着点は、自主性があること、自己主張ができること、自立していることであるとたくさんの研究で述べられています(Greenfield, Keller, Fuligni, & Maynard, 2003)。

しかし一方で、東アジア文化では社会環境において、個人よりも他者に順応することが優先されているため、感情の抑制や自制が求められると言われています(Kim & Sherman, 2007; Matsumoto, Yoo, & Nakagawa, 2008)。

今回ご紹介する論文は、上記2つの文化の背景に注目して、親の子どもに対する接し方が子どもの行動の問題にどのような影響を与えるかを調査しています。具体的には、子どもの抑うつや引きこもり行動、非行的行動や攻撃的行動につながるような親の接し方はどのようなものか、ということを調べています。

ではご紹介します!

*専門的な内容になりますので、とりあえず結果が知りたい!という方は「まとめ」から読んでいただいても大丈夫です!!

厳しい愛か敵対的な支配か?文化的文脈における心理的コントロールと関係的誘導の文化比較

目的

親の*心理的コントロールの2つの形態と、それらが2つの文化的グループ(東アジア文化と西洋文化)の子どもの行動の問題とどのように関連しているかを検討する。

*心理的コントロール:主に自分の心理的なニーズと感情的な問題に注目し、親として権威のある立場であろうと意識する親が使用する育児手段 (Barber, 1996)。

方法

参加者

実験当時に7-10才の子どもを持っていた165人の 香港中国人(HK)の両親(平均41.58歳)と、96人のヨーロッパの両親(EA)(平均42.35歳)

調査内容

心理的コントロールスケール(PCS; Barber, 1996)

①敵対的な形態の心理的コントロール

親は、「私は◯◯な親です。」という文章を完成させる12の項目に応答することにより心理コントロールの使用を測定しました。また、各項目のそれぞれについて、それ自体がどれだけ真実かを判定しました。(1.まったく真実ではない〜3.非常に真実です)

・言葉の表現を制限する項目(「子どもが何かを言うたびに言い方をかえる」など3項目)

・感情の無効化に関する項目(「子どもの感情や考え方を常に変えようとしている」など3項目)

・個人攻撃に関する項目(「ほかの家族の問題で子どもを責める」など3項目)

・不安定な感情的行動に関する項目(「温かさを示したり批判的であったりする」など3項目)

を利用しました。

②関係的誘導の心理的コントロール

敵対的な形態の心理的コントロールスケールと同じ形式を使って、親の関係的誘導を測定しました。

・罪悪感の誘導(「『私を本当に気遣うなら、心配させることはするな』と言うかもしれない」など15項目)

・相反性(「子どもに何かを提供するために、どれだけ労力がかかるかを子どもに知らせる」など4項目)

・愛情の除去(「子どもに冷たい態度をとる」)

・社会的比較(「良い行動をとっている他の子どもと比較する」など)

親からの拒絶(CRPBI; Schaefer, 1965)

「私は自分の子どもにあまり忍耐強くない。」など16項目。

子どもの行動の問題(Child behavior problems; Achenbach & Rescorla, 2001)

118の行動および感情の問題のリストを両親に提示して、6ヶ月前からの様子として各項目がそうであるかをたずねました。(0.そうではない、1.ある程度または時々そうである、2.そうであるまたはだいたいそうである)

結果

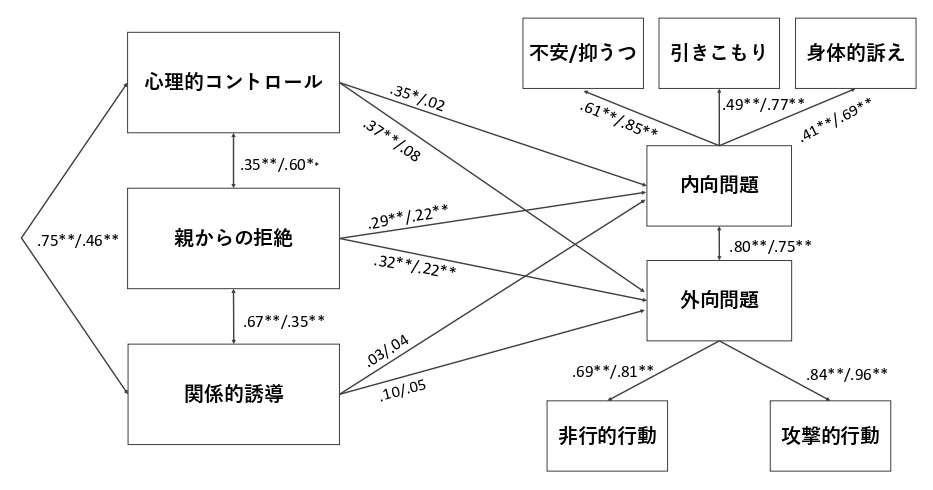

EA(ヨーロッパ系アメリカ人)とHK(香港)のどちらも、心理的コントロールと関係的誘導、そして心理的コントロールと親からの拒絶に関連がありました。関連は、関係的誘導ではHKよりもEAの間で有意に大きかったですが、親からの拒絶に関しては2つの文化に差がありませんでした。

そして、関係的誘導は、EAとHKともに親からの拒絶と正の関連がありましたが、その関連はHKよりもEAの間で有意に大きかったです。関係的誘導は内向問題と外向問題に影響がありませんでした。

さらに、どちらの文化でも内向問題と外向問題は、親からの拒絶が大きく影響していました。

最後に、EAにおいて心理的コントロールは、内向問題とも外向問題とも正の関連がありましたが、HKでこれらの関連は有意ではありませんでした。

図1. 心理的コントロール、関係的誘導、親の拒絶が子どもの内在化および外在化の問題に及ぼす直接的な影響の構造方程式モデリング。 パス係数は、それぞれ左がヨーロッパ系アメリカ人の両親(EA)、右が香港の両親(HK)に対応(Fung & Lau, 2012のFigure1に基づく)

まとめ

子どものことに対して無関心であったり、子どもと根気強く向き合えなかったりすることが、子どもの問題行動に大きく影響することがわかりました。これは、まさしくその通りだと思います。まずは子どものことをよく見て、しっかりと向き合おうとする姿勢が大切ということですね!

また、ヨーロッパ家族では子どもをコントロールしようとする親の行動も子どもの問題行動に影響を与えていましたが、アジア家族では親のコントロールは子どもの問題行動に直接影響がありませんでした。この結果に関しては、親が子どもをコントロールしようとする時の方法に文化的な違いがあるということが影響しているかもしれません。

どういうことかというと、ヨーロッパ家族では、批判や非難を含むようなコントロールの仕方をする(Garber & Flynn, 2001)傾向があるのに対し、アジア系アメリカ人家族においては、温かさや繋がりを含むようなコントロールの仕方をする(野村、野口、斉藤、および手塚、1995)傾向があるようなのです。確かに、一方的なコントロールは子どもからすれば理不尽だけど、自分も同意できた上で親の言うことに従うのはストレスにならないですよね!

私には3人の子どもがいてそれぞれ成人しているのですが、それでもふとした時に「自分の育児は正しかったのか。」と考えることがあります。温かさやつながりを含むような心理的コントロールは、適切な子育て方法の一つなのかもしれないと、この論文を読んで思いました。子どもの気持ちを聞かずに無理やり何かをさせようとするのではなく、子ども自身がどうしたいかということを親が把握した上で話し合えるような環境が作れると、今以上に子どもたちも心を開いてくれると思います。

私には3人の子どもを日本以外の国にも長期に育ちました。皆がそれぞれ成人しているのですが、それでもふとした時に「自分の育児は正しかったのか。」と考えることがあります。温かさやつながりを含むような心理的コントロールは、適切な子育て方法だと、この論文を読んで納得しました。子どもの気持ちを聞かずに無理やり何かをさせようとするのではなく、子ども自身がどうしたいかということを親が把握した上で話し合えるような環境が作れると、今以上に子どもたちも心を開いてくれると思います。

参考文献

Joey Fung, & Anna S. Lau.( 2012).Tough Love or Hostile Domination? Psychological Control and Relational Induction in Cultural Context.Journal of Family Psychology , American Psychological Association, Vol. 26, No. 6, 966 –975

コメントを残す